- トップ

- 観光名所

観光名所

歴史と自然を楽しむ神の山への旅

生駒の旅

- 生駒山は、7世紀初頭から古都奈良と中国や高麗(現代の韓国)などの隣国を結ぶ重要な玄関口でした。

現代の国道308号線の一部の暗峠は、なら時代日本の遣唐使が中国へ向かう主要ルートです。

奈良時代から現代まで、大阪市の難波と古都の奈良市を結ぶ最短陸路です。

日本の歴史や文化に興味のある人にとって、生駒は見逃せない文化的な観光名所です。

縄文時代の集落から、日本の初代天皇・神武天皇と修験道の創始者である役行者の伝説、東大寺の建立に貢献した僧侶・行基の墓、又は、500年の歴史と技術が認められ、日本の伝統工芸品に指定されているの高山茶筌。

現在、生駒市の高山町は、国内の茶筌生産量のほとんどを占めています。

現代の生駒市は、大学都市として知られているだけでなく、歴史、文化、自然の美しさにも富んでいます。

道路や鉄道が整備され、大阪難波と奈良市街地との距離も近いため、生駒から都心への移動は仕事でもレジャーでも大変便利です。

夏の涼し風、自然がよく保存されている生駒は、大阪や奈良の市街地よりも息が新鮮で、平均2〜3度涼しく、江戸時代から夏の休暇先として好まれています。

自然と歴史を一緒に

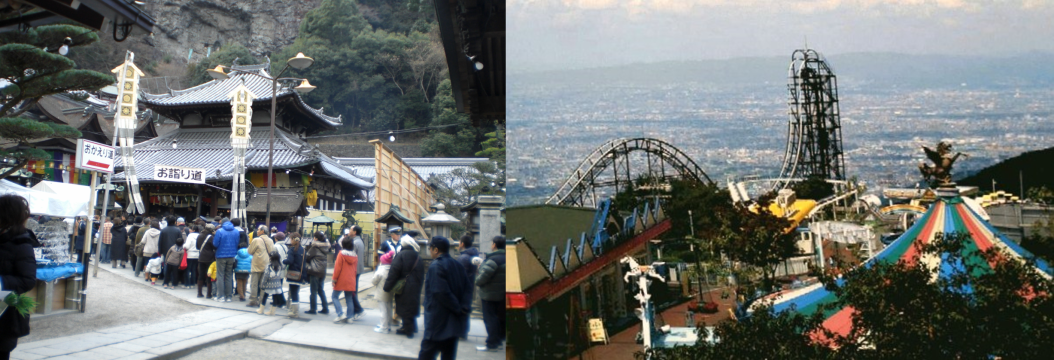

【宝山寺】

【宝山寺】斉明天皇元年(655年)、役行者が開いたとされる修験道場で、空海(弘法大師)も修行したと伝わっています。

【宝山寺】斉明天皇元年(655年)、役行者が開いたとされる修験道場で、空海(弘法大師)も修行したと伝わっています。

延宝6年(1678年)に湛海律師が再興するが、当時は都史陀山「大聖無動寺」。

仮本堂が建立され、後には大聖歓喜天を鎮守として祀りました。

貞享5年(1688年)には新本堂が完成して伽藍の整備が終わり、

寺名を寳山寺と改めました。

歓喜天は、生駒聖天の名で親しまれています。

商売繁盛の神、この世の願いを叶えてくれる不思議な神様として、

ご本尊の不動明王とともに生駒聖天の名で親しまれ、広く信仰を集めています。

宝山寺は、年間を通じて24時間公開されている日本でも数少ない寺院のひとつです。

【般若窟】本堂の背後に切り立つ岩壁にある岩窟。

【般若窟】本堂の背後に切り立つ岩壁にある岩窟。

朝日嶽にあります。

役行者が梵文般若経を書写して納めたと伝わっています。

弥勒菩薩や弁財天が祀られています。

【岩谷の滝】生駒山は、千年以上前の修験道・山伏のパワースポットでした。

【岩谷の滝】生駒山は、千年以上前の修験道・山伏のパワースポットでした。

自然と調和した魅惑的な滝は、かつては山伏たちの修行の場であり、

そのひとつが岩屋の滝で、不動明王の廟があります。

徒歩でもアクセス可能ですが、宝山寺から脇道を通って15分ほどです。

現代では日本だけでなく世界中から修験者が訪れます。

■宝山寺年中行事

【往馬坐伊古麻都比古神社】

【往馬大社】

往馬大社の歴史はたいへん古く、創立年代は定かではありませんが、生駒谷十七郷の氏神としてこの地に鎮座し、奈良県内では大神神社や石上神宮と同様に神奈備(生駒山)を御神体として祀られた日本有数の古社であります。

また、神社の境内を覆う鎮守の杜は奈良県の天然記念物に指定されており、太古から変わらぬ自然の森を今に守り伝えています。

神社で最も古い記述は『総国風土記』の雄略天皇三年(四五八年)で、この年を御鎮座と致しますと、去る平成二十一年に一千五百五十年を迎えました。

また、正倉院文書にも記載が見られ、奈良時代からすでに朝廷との関わりがありました。

■往馬大社年中行事

- 8月15日「往馬大社千燈明祭」

8月15日、生駒神社ではその年の豊作を祈願する千灯祭が行われます。

8月15日、生駒神社ではその年の豊作を祈願する千灯祭が行われます。 - 6月30日「往馬大社夏越大祓」

6月30日に行われる夏の風物詩。

6月30日に行われる夏の風物詩。

無病息災を祈る行事。

藁で作られた輪を渡り、巡礼者は紙人形に名前を書き、

息を吹きかけてから稲わらを流し、無病息災を祈願します。

生駒山上遊園地